Les femmes E3N

L'étude E3N s'appuie sur une cohorte d'environ 100 000 femmes françaises, nées entre 1925 et 1950, qui ont été sollicitées en 1990 parmi les adhérentes de la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN) et ont accepté de participer à cette grande aventure scientifique.

1. La participation à l'étude E3N

E3N a débuté en juin 1990. À cette date, une invitation à participer à l'étude a été adressée aux 500 000 femmes adhérentes de la MGEN, résidant en France métropolitaine et âgées de 40 à 65 ans. L'invitation indiquait que l'étude durerait au moins 10 ans et que les participantes auraient à répondre régulièrement à des questionnaires sur leur mode de vie et leur état de santé.

Environ 20 % des personnes sollicitées acceptèrent de se porter volontaires en nous retournant le premier questionnaire rempli, accompagné de leur accord de participation. 98 995 femmes ont rejoint la cohorte E3N en 1990.

2. Les caractéristiques des femmes E3N

Répartition géographique

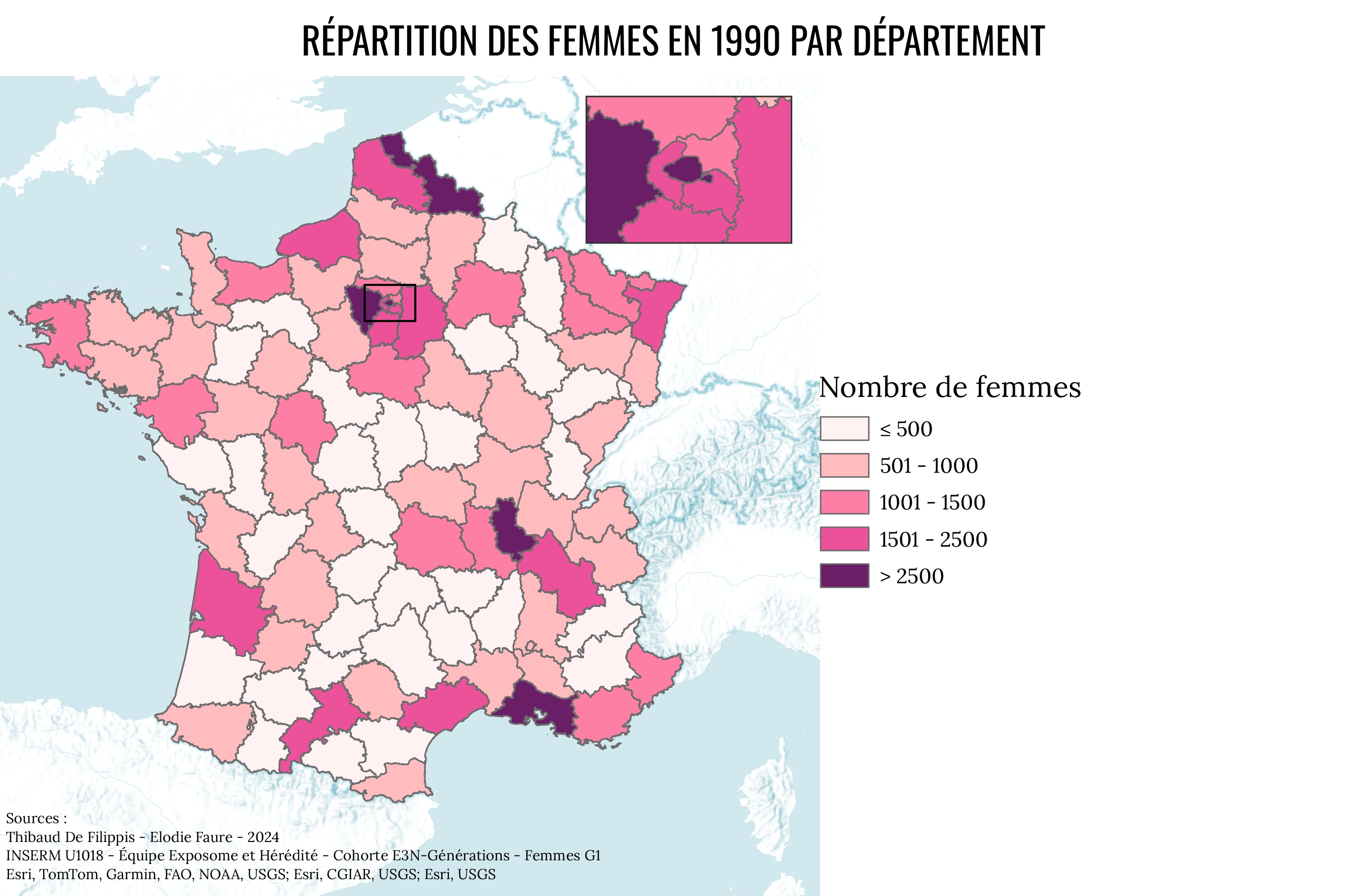

À partir des adresses postales des femmes, des géomaticiens ont développé une carte de répartition géographique des femmes E3N à l’inclusion dans l’étude.

En 1990, la population E3N est majoritairement urbaine. On peut voir l’importance de la région Ile-de-France (notamment Paris et les Yvelines) et des départements autour des villes de Lyon (Rhône), Marseille (Bouches-du-Rhône) et de Lille (Nord).

Avec la mise à jour régulière des adresses de résidence, l'équipe a pu suivre les lieux d'habitation des femmes au fil du temps.

Entre 1990 et 2014, la dynamique géographique semble la suivante : les femmes E3N quittent les centres urbains pour s’installer sur les littoraux (méditerranéen ou atlantique) ou dans des zones rurales.

Âge et anthropométrie à l'inclusion

L'âge moyen des femmes au moment de l'entrée dans l'étude E3N, en 1990, était de 49 ans.

Leur taille moyenne E3N était de 162 cm et le poids moyen de 59 kg. Ces moyennes recouvrent naturellement de grandes variabilités. Ainsi les tailles s'étalent de moins de 140 cm à plus de 185 cm et les poids, de moins de 40 kg à plus de 90 kg.

À l’inclusion, 75 % des femmes avaient un indice de masse corporelle normal, 14 % étaient en surpoids, 4 % maigres et 2 % obèses.

Vie hormonale

L'âge moyen à la puberté était de 13 ans, sachant que 19 % des volontaires ont eu leurs premières règles avant 11 ans, 70 % entre 12 et 14 ans, et 11 % après 15 ans.

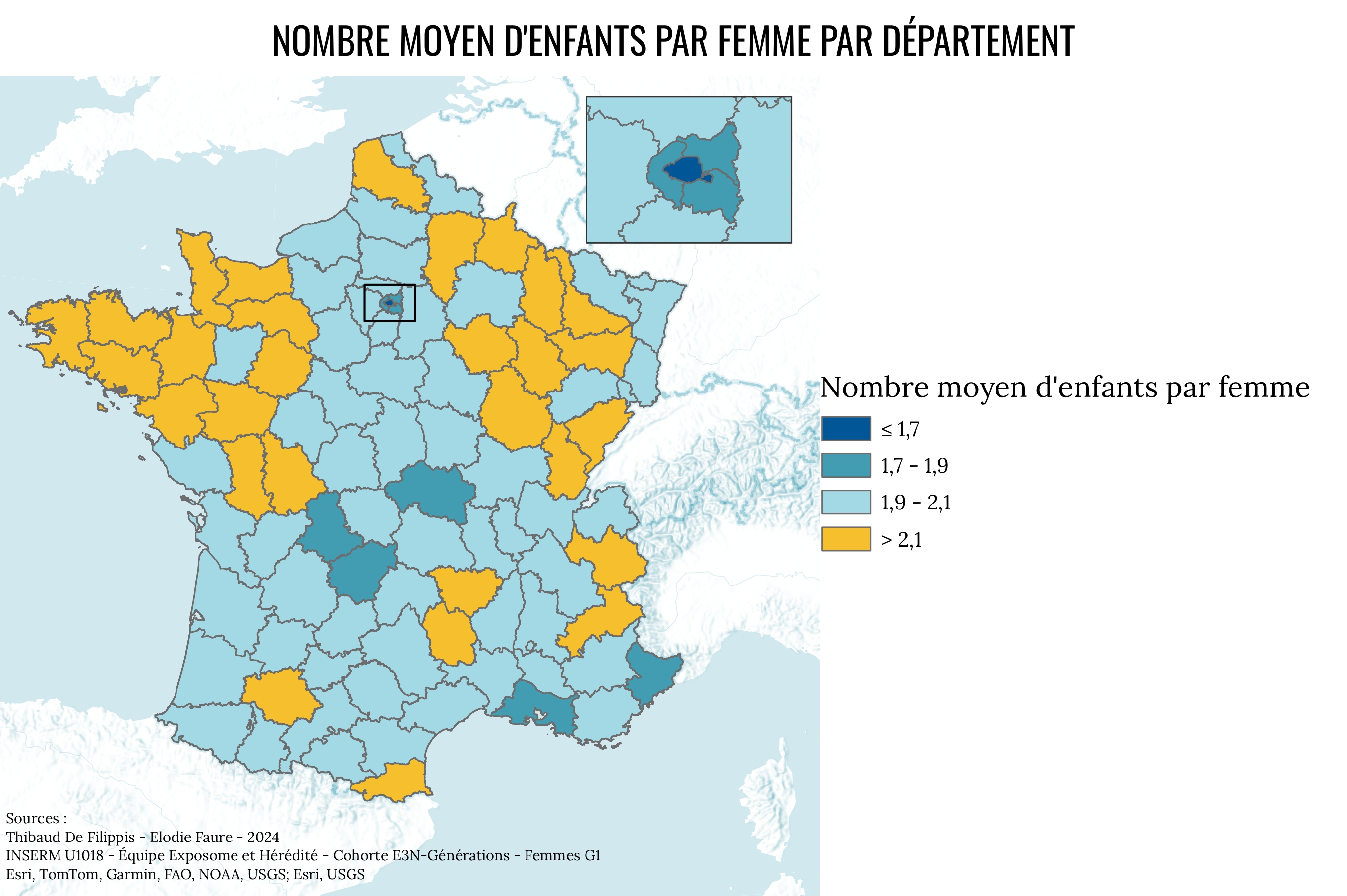

12 % des participantes n'ont pas eu d’enfants et 8 % n’ont jamais été enceintes. L'âge moyen des femmes E3N à la première grossesse était de 25 ans. 58 % des femmes ont eu 1 ou 2 enfants, 29 % ont eu 3 enfants ou plus.

Le seuil de 2,1 enfants par femme correspond au taux de renouvellement des générations. On observe qu’à Paris et en Ile-de-France les femmes ont moins d’enfants qu’en Bretagne, Normandie ou dans les départements du Nord et de l’Est.

En ce qui concerne les méthodes contraceptives, 55 % des femmes déclarent avoir utilisé la pilule (44 % pour les moins de 45 ans, 10 % pour les femmes de 55 ans et plus). La pilule ayant été commercialisée en 1967, certaines participantes ont de ce fait pu l'utiliser plus longtemps que d'autres.

À l’inclusion, 40 % des femmes étaient ménopausées. L'âge de la ménopause se situe autour de 50 ans. 63 % des femmes ont pris un THM (traitement hormonal de la ménopause).

Études

Le niveau d'éducation de la cohorte est élevé, si on le compare à celui de la population générale du même âge, puisque plus de 80 % des femmes ont au moins le baccalauréat :

Pas d'études | 0,9 % |

Certificat | 4,5 % |

BEPC - CAP | 9,3 % |

Bac/Bac +2 | 48,7 % |

Bac +3 / Bac +4 | 17,8 % |

Bac +5 ou plus | 18,8 % |

Mode de vie

À l’inclusion, 34 % des femmes E3N parcouraient moins de 500 mètres à pied par jour, 49 % marchaient entre 500 mètres et 2 kilomètres, tandis que 13 % faisaient plus de 2 kilomètres de marche à pied.

15 % des femmes E3N étaient fumeuses en 1990, 30 % des anciennes fumeuses et 54 % des non fumeuses. 12 % des femmes ne consomment jamais d’alcool, 46 % consomment 1 verre ou moins de boisson alcoolisée par jour, 20 % des femmes consommaient 1 ou 2 verres par jour, 10 % 2 ou 3 verres et 9 % plus de 3 verres par jour.

Pratiques de dépistage

Les pratiques de dépistage sont fréquentes : 97 % ont déjà eu un frottis cervicovaginal et plus de la moitié en effectuent un régulièrement chaque année. Elles sont 73 % à avoir pratiqué une mammographie et 21 % un test de recherche de sang dans les selles. Ces chiffres, comparés aux données européennes, indiquent que les femmes adhérentes à la MGEN sont particulièrement sensibilisées à la pratique des examens de dépistage.

3. Les pathologies validées dans la cohorte E3N

Le cancer du sein est la première pathologie d’intérêt de l’étude E3N et l’objectif initial était d’étudier les liens entre nutrition, hormones et cancer du sein. Cependant, grâce à la taille de la cohorte et à la longueur du suivi, les localisations cancéreuses les plus fréquentes et d'autres pathologies comme le diabète, les pathologies cardiovasculaires, les pathologies neurovasculaires ou la maladie de Parkinson, sont aujourd’hui étudiées.

Événements incidents validés | Nombre* | ≤ année |

|---|---|---|

Décès | 25 771 | mars 2024 |

Cancers* | 30 217 | 2018 |

Sein | 11 121 | 2018 |

Peau (mélanome, spinocellulaire, basocellulaire) | 10 237 | 2018 |

Côlon-rectum | 1 767 | 2018 |

Utérus (endomètre, corps de l'utérus, col de l'utérus) | 1 270 | 2018 |

Lymphome | 841 | 2018 |

Ovaire | 701 | 2018 |

Thyroïde | 642 | 2018 |

Poumon | 612 | 2018 |

Pancréas | 497 | 2018 |

Rein | 315 | 2018 |

Vessie | 233 | 2018 |

Myélome | 213 | 2018 |

Cerveau | 152 | 2018 |

Estomac | 110 | 2018 |

Autres localisations de cancer | 1 506 | 2018 |

Diabète | 5 922 | 2018 |

Infarctus du myocarde / événement coronarien | 601 | 2010 |

AVC | 2 400 | 2010 |

Maladie de Parkinson | 1 200 | 2018 |

* Nombre d’évènements incidents validés et, dans le cas des cancers, des cancers primitifs incidents dans l’étude E3N.

L'incidence désigne le nombre de cas nouveaux d'une maladie apparus durant une période de temps donnée. Dans l’étude E3N, nous nous intéressons aux cas incidents, c’est-à-dire apparus après l’entrée dans la cohorte (1990), afin de pouvoir étudier des associations possibles entre l’apparition de ces maladies et les différentes expositions recueillies au cours du suivi.

Quant à la prévalence, elle renseigne sur le nombre de personnes atteintes par une maladie au sein d'une population à un moment donné. Les maladies déclarées par les femmes E3N à l’entrée dans l’étude, en 1990, sont considérées comme prévalentes et sont traitées à part.

4. Représentativité de la cohorte E3N

La population E3N, parce qu'elle appartient à des catégories socioprofessionnelles particulières, n'est pas représentative de la population française générale. L'évolution de l'état de santé de la cohorte E3N, en particulier en termes d’incidence et de prévalence, peut donc en être notablement différente.

Toutefois, E3N étudie les relations entre exposition à des facteurs de risque et survenue de maladies. Une relation établie dans la population E3N peut ainsi être extrapolable à une autre population. En effet, si l’on étudie, par exemple, les relations entre la consommation de tabac et le risque de cancer du sein, il n’est pas nécessaire d’avoir un échantillon représentatif de la population générale, mais de disposer d’effectifs suffisants de non-fumeuses et de fumeuses ayant des statuts tabagiques différents (faible à élevé).

Pour en savoir plus : téléchargez la description de la cohorte publiée dans l’International Journal of Epidemiology (article en anglais)

---------------

Nous tenons à exprimer toute notre gratitude aux femmes E3N pour leur implication dans l’étude depuis son lancement et pour la qualité des données qu’elles nous fournissent. Sans elles, l’étude E3N n’existerait pas.